Nel 2019 scrissi una pagina dal titolo “Mi sembra tutto così irreale e distante: non stai impazzendo, si chiama depersonalizzazione”. Con mia grande sorpresa, quel testo fece il giro del web, attirando l’attenzione di varie persone che da mesi o anni combattevano con i sintomi di irrealtà, senso di distacco, sdoppiamento o mancata “proprietà” delle loro percezioni.

Quando composi quel primo articolo mi ero documentata sui principali manuali di psicopatologia, teoria del trauma psicologico e psicanalisi relazionale. Lo spunto per farlo venne da alcuni “casi” che stavo seguendo in quel periodo. Ancora non mi ero perfezionata nella materia, eppure il mio sguardo intuitivo aveva colto quel fenomeno in almeno due o tre situazioni, un fenomeno difficile da descrivere a parole per chi ne soffre e di cui sovente ci si vergogna.

Sentivo che era un tema grosso, forse più di quanto i manuali di psicologia clinica studiati all’università volevano far pensare, e che serviva cominciare ad approfondirlo. Così, utilizzai gli strumenti che a quell’epoca mi erano più accessibili, mi immersi nelle varie letture e infine misi giù nero su bianco la sintesi di quello che avevo compreso fino a quel momento.

A rileggerlo oggi, lo trovo un po’ didattico e impreciso in alcuni punti, ad esempio riguardo al tasso di diffusione del disturbo di depersonalizzazione/derealizzazione, decisamente sottostimato qualche anno fa, e oggi in enorme crescita, vuoi perché comincia ad attecchire una maggiore consapevolezza fra gli specialisti di queste problematiche, che vengono quindi riconosciute più prontamente rispetto al passato, vuoi perché gli eventi storici recenti e l’evolversi della società sta portando a un innalzamento effettivo di questo genere di esperienze, in particolare fra i più giovani.

Ad ogni modo, quell’articolo ha costituito un pilastro fondamentale nell’edificazione della mia architettura come professionista.

Come anticipavo poc’anzi, molte persone mi hanno contattata dopo averlo letto, mosse principalmente dall’essersi sentite “finalmente capite” in una dimensione così oscura, eppure tanto intima, della loro personalità. Con molti di loro ho stabilito rapporti professionali, svolgendo delle consulenze o anche dei percorsi psicoterapici.

E’ stato grazie a queste persone, che mi hanno donato la condivisione delle loro storie, che ho potuto capire e via via studiare sempre più approfonditamente la tematica, fino a sviluppare un “mio modo di lavorarci”. Un modo che, per quanto esuli da qualsiasi forma di protocollo o standardizzazione rigida, posso sentire certamente come ben fondato e “personale”.

In questo scritto utilizzerò in modo intercambiabile i termini depersonalizzazione e derealizzazione, per comodità e perché spesso vanno a braccetto; come indicato nell’articolo precedente, comunque, i due vocaboli si riferiscono ad aspetti lievemente differenti, il primo rivolto all’esperienza interna, il secondo all’esperienza dell’ambiente esterno.

UN TEMA A ME CARO

Il tema mi è sempre stato caro, forse perché a mia volta da ragazza ne avevo sofferto, pur senza sapere che si trattava di “sintomi di depersonalizzazione”. Ero nel mondo “di qua”, ma sapevo, con orrore, che esisteva la possibilità di scivolare in un “al di là” dove ogni sentimento e visione delle cose veniva spazzato via, sostituito, come un battito di ciglia, da una voragine che tutto inghiottiva.

Un attimo stavo gustando un buon calice di vino e la compagnia del bravo e bel fidanzato, un secondo dopo, clic, cambio di pellicola: tutto era storto, sbagliato, il bello lasciava il posto al brutto, l’amore al disgusto, la pace al terrore, il coinvolgimento diventava alienazione. Chi era lui? Chi ero io? Dov’erano finiti i miei sentimenti? Perché d’un tratto non sapevo più di cosa parlare, come se fosse tutto insensato, privo di scopo e di vita?

Devo dire che studiare la materia, negli anni successivi, mi è stato di grande conforto. Finalmente certe esperienze avevano un nome, una spiegazione… e non erano così strane o assurde come avrebbe potuto sembrare. Per fortuna nel mio caso sintomi veri e propri di tipo dissociativo, fra cui la depersonalizzazione, sono stati come un soffio di vento che a tratti ha accarezzato la mia pelle, per poi scemare spontaneamente.

Col senno di oggi ritengo che fossero l’espressione dei miei traumi relazionali dell’infanzia, costretti a fare capolino dalla gabbia dorata in cui li avevo rinchiusi, quando la mia vita stava assumendo una forma più bella.

Si, proprio così: a dispetto di quanto possa sembrare, in alcuni casi, fra cui il mio, questo genere di dispercezioni e angosce si palesa nei momenti di svolta evolutiva, quando il Sé, divenuto più strutturato e forte, comincia a “sfidare” le rassicuranti ma patogene convinzioni del passato, che avrebbero voluto tenerlo al riparo dal rischio di vivere una vita piena e appagante.

Non era facile per me godere di una relazione stabile e “normale”, senza sentirmi sopraffatta dal timore che tutto potesse crollare da un momento all’altro, o senza , quanto meno, una scia di fondo di inquietudine, di “stranezza” o irrealtà… del resto, la mia “realtà” relazionale era stata fino a quel momento molto diversa; paradossalmente, era più “normale” per me aspettarmi di dover interpetrare un ruolo fisso e asfissiante, piuttosto che muovermi con libertà in un terreno nuovo e quindi imprevedibile.

Col tempo, attraverso innumerevoli fasi di rottura e ricostruzione degli equilibri interni e interpersonali, nonché grazie a varie esperienze di psicoterapia, amicizia, sport e forme espressive, fra cui il teatro, i diversi livelli della realtà hanno cominciato ad allinearsi, fino a potermi sentire pienamente immersa nel qui-ed-ora, padrona della mia esistenza, bella o brutta che fosse.

Il SOTTO-SOPRA: FENOMENOLOGIA DELLE ESPERIENZE DI DEPERSONALIZZAZIONE

Qualche anno fa, vedendo la serie TV di Stranger Things ho vissuto una risonanza emotiva profonda. Trovo che il discorso del “sotto-sopra” sia una buona metafora per descrivere quelle situazioni nelle quali ci si ritrova improvvisamente catapultati in un senso di smarrimento, alienazione o distanza dalla realtà circostante e/o dal proprio corpo. Una delle cose che fanno soffrire di più durante esperienze di questo genere, oltre all’angoscia del sintomo stesso, è la difficoltà nel comunicare ad altri, a far capire davvero “che cosa si vive”. Spesso si tratta di frammenti di esperienze mai del tutto formulate, o mosaici di vissuti traumatici che sono andati in pezzi… Ecco quindi che, più delle parole, a volte sono le immagini a permettere di comunicare quel “conosciuto non pensato” (Bollas, 1989) così difficile da condividere.

E qui torno al discorso su Stranger Things….. Senza addentrarmi in una recensione cinematografica, vorrei scoccare una freccia a favore di questa serie TV in quanto, almeno a me personalmente, fa risuonare parecchio di quei vissuti frammentati, indicibili, che a volte catturano gli individui, trascinandoli via con sé, in una dimensione “altra”, un mondo simile eppure così tragicamente diverso, dalla realtà degli altri esseri umani…

“Sotto-sopra” è la definizione che i bambini del telefilm danno alla dimensione inquietante , ma indissolubilmente co-presente, dove è possibile addentrarsi o perdersi. Una definizione che ha quel sapore così spontaneo e diretto che solo il linguaggio dei bambini sa avere. Ed è lì, nell’infanzia, io credo, che si debba andare a cercare, per poter emergere, fare i conti col “sotto-sopra” e coi mostri che lo popolano nell’inconscio di ciascuno di noi…

Il “Sotto-Sopra” è la realtà come non vorresti che fosse

Ma come insegna il telefilm: andare ad esplorare l’inconscio non basta, anzi, può portare a perdersi… Il viaggio, per essere percorso con successo, deve necessariamente fare leva sulla cosa più onnipresente e allo stesso tempo, talvolta, angosciosa, che ci sia per gli esseri umani: la relazionalità.

Mike non sarebbe mai uscito dal sotto-sopra, se i suoi amici e la madre, non avessero così tenacemente creduto nella sua sopravvivenza e non avessero cercato di trovare modi alternativi per comunicare con lui. Anche loro hanno accettato di compiere quel cammino per certi versi “iniziatico”, che suona un po’ come la discesa di Orfeo nell’Ade… E Mike, dal canto suo, non ha mai smesso di mandare messaggi… si è lasciato cercare, e trovare.

DEREALIZZAZIONE COME SINTOMO vs SINDROME CRONICA

Adesso comincio un paragrafo dal carattere meno romantico e più tecnico. Cosa ho imparato sul tema della depersonalizzazione, a livello clinico, in questi ultimi anni? Innanzitutto che è molto importante distinguere fra derealizzazione come stato mentale e come disturbo a se stante. A molti capita di farne esperienza almeno una volta nella vita, nei momenti di forte stress o ansia, oppure durante cambiamenti radicali dell’assetto interno della personalità. Però solo alcuni li sviluppano come una costante della propria vita, trascinandosi il disturbo per mesi o anni (a volte, decenni…). Perché?

Una prima risposta è che, nei casi di disturbo cronico, vi sono dei fattori di mantenimento, ossia delle condizioni, interne o esterne alla persona, che fanno in modo di continuare a dare gas al motore della derealizzazione, impedendo che lo stato mentale di distacco faccia il suo naturale corso, che è quello proprio di qualunque stato mentale, ossia di cambiare, muoversi, fare spazio ad altro.

Un primo fattore di mantenimento ha a che vedere con le dinamiche familiari, in maniera simile a quanto già noto per ogni genere di disturbo psicologico.

Se il fatto di mantenersi nel ruolo di sofferente o di malato ha un qualche benefico per l’equilibrio complessivo della famiglia, è probabile che il disturbo sia resistente ai vari tentativi di trattamento clinico. A volte questo si evidenzia in modo molto sottile, quasi impercettibile, attingendo ad una sotterranea paura di emanciparsi, individuarsi o assumersi le responsabilità adulte, secondo un gioco di incastri fra bisogni inconsci dei vari membri della famiglia.

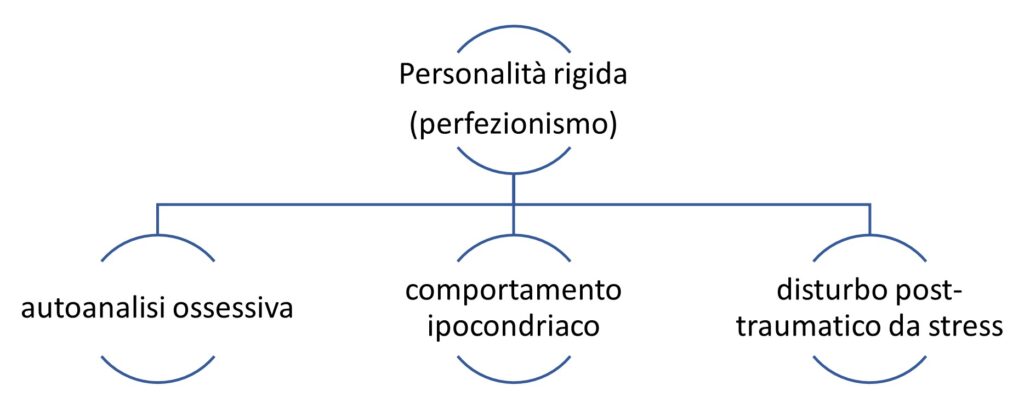

Andando più nello specifico del tema della derealizzazione/depersonalizzazione, uno dei fattori di mantenimento tipici è costituito da un assetto rigido della personalità che porta l’individuo a soffermarsi in maniera ossessiva sul “qualche cosa che non funziona”, col risultato di amplificare l’esperienza di alienazione.

Questo l’ho notato in molte persone che avevano sviluppato i sintomi per la prima volta consapevole, dopo l’assunzione di qualche tipo di sostanza stupefacente (ad es. marijuana e MDMA). Non erano utilizzatori abituali delle sostanze ad avevano una forte predisposizione al perfezionismo.

Rendersi conto di non avere (seppure temporaneamente) il controllo della propria mente, è stato per loro estremamente traumatizzante.

Il “bad trip” avrebbe potuto concludersi al momento in cui la sostanza era stata smaltita dal loro organismo. Eppure, questo non è accaduto.

Qualcosa si era “rotto dentro”. Non parlo di un danno neurologico, ma del senso di integrità psichica che queste persone avevano gelosamente custodito e idealizzato per molto tempo, prima di quell’episodio. Il problema è che codeste persone tendevano a confondere il vissuto soggettivo di “imperfezione” o la paura di perdere il controllo, con la preoccupazione di un danno fisico.

L’angoscia di essersi “bruciati il cervello” ha spinto molte di queste persone a intraprendere innumerevoli esami e visite neurologiche, senza mai trovare dei riscontri convincenti.

“Perché il sintomo non va via?!”. Una domanda tremenda, che sollecita un altrettanto tremenda auto-osservazione minuziosa di ogni variazione psicofisica, guardando a ciò che dovrebbe essere “esperienza soggettiva” come se fosse un “fatto oggettivo” esterno…. Per l’appunto, de/personalizzante.

In queste circostanze possiamo notare almeno tre sotto-fattori che producono il mantenimento o cronicizzazione del sintomo di derealizzazione:

- l’ossessiva autoanalisi, che amplifica l’angoscia e il distacco dal senso di Sé; dall’altro

- condotte di tipo ipocondriaco che generano ulteriore ansietà e colludono con la prospettiva reificante di un “problema organico”

- infine, il trauma psicologico che l’esperienza di perdita di controllo mentale ha costituito per loro, andando a costituire un vero e proprio disturbo post-traumatico da stress.

I principali sintomi di quest’ultimo sono:

- senso di ottundimento emotivo,

- alternato a stati di elevata allerta o irrequietezza,

- evitamento di qualsiasi trigger connesso all’evento traumatico,

- sensazioni di rivivere l’evento, fra cui incubi e flashback.

È stato ipotizzato che nel disturbo da derealizzazione indotto da droghe, almeno una parte della sintomatologia sia una sorta di flashback, ossia di “improvvisa risperimentazione di immagini, sentimenti o sensazioni originariamente associate con l’uso di droghe” (Sierra, 2009, pag. 101).

Fattori di mantenimento del disturbo di derealizzazione scatenato da un episodio di intossicazione da sostanze

ASSESSMENT PSICOLOGICO

Nella mia attuale pratica professionale dedico molta importanza alla fase di assessment. Non tutte le forme di depersonalizzazione/derealizzazione hanno lo stesso significato, pertanto, per poterle affrontare clinicamente nel modo più adeguato, bisogna approfondire fin da subito la specificità caso-per-caso, cominciando a mappare insieme, in modo collaborativo, il sentiero che dalla de-personalizzazione arriva alla possibilità di ri-personalizzare l’esperienza interna.

Per farlo mi avvalgo di colloqui clinici (mediamente, tre) più la somministrazione di questionari, alcuni volti ad uno screening a 360° della personalità, dei sintomi psicologici, degli stili interpersonali e delle risorse, altri più specifici per il disturbo da depersonalizzazione e per eventuali altri sintomi di tipo dissociativo. Qualora lo ritenga necessario, al fine di una adeguata diagnosi differenziale, posso richiedere una consulenza neuropsicologica con valutazione delle funzioni cognitive, da parte di un collega specializzato.

In generale la fase di assessement psicodiagnostico mira a capire il ruolo giocato dai sintomi di depersonalizzazione nel funzionamento complessivo della persona, il senso personale di questa esperienza di vita, l’associazione con eventuali altri quadri clinici ed il ruolo di figura/sfondo fra essi. Sono davvero infinite le valenze possibili, e quindi gli obiettivi ed i metodi di lavoro terapeutico, per ciò che viene usualmente definito “sintomo di depersonalizzazione”.

PSICOTERAPIA INDIVIDUALE

Proprio per l’importanza della specificità caso-per-caso, è difficile tracciare delle “linee guida” per la psicoterapia nel trattamento della depersonalizzazione.

Ad ogni modo, posso affermare che ho constatato come di grande utilità, specialmente in una fase inziale della terapia, la cosiddetta “psicoeducazione”, ossia l’offrire alle persone un minimo di conoscenza sul modo di funzionare della mente, in particolare riguardo ai processi dissociativi.

Questo aiuta a rassicurare chi, eventualmente, fosse alle prese con l’angoscia di avere un male terribile e/o incurabile, nonché a dare più coerenza alla marea di stati psico-fisici in subbuglio, iniziando a vivere la propria mente come meno fuori-controllo o “sbagliata”.

Se la situazione non è già incistata, ma viene colta nel suo incipit, affrontare subito la “normalità” della derealizzazione svolge anche una funzione preventiva, rispetto al rischio che si inneschi l’ansia anticipatoria (la “paura della paura”, che complica il quadro avvicinandolo alla china scivolosa della cronicità).

Contestualmente, si cerca di ridurre la fobia (a volte, l’odio) per la parte di Sé che esperisce il mondo in modo depersonalizzato.

Tutti hanno un qualche grado di frammentazione fra parti del Sé, per cui è buona cosa avviare precocemente un dialogo con le varie “parti” o lati della psiche, per poterli ri-conoscere, validare e piano piano portarli ad una co-coscienza e collaborazione fra di loro.

Da nemica da combattere, la derealizzazione si trasforma così in una parte, al pari di tante altre, che può avere anch’essa un suo messaggio da dire ed una funzione protettiva da portare avanti.

Quando la sindrome è ormai cronica, bisogna innanzitutto agire sull’intera impalcatura di personalità che sta dietro il disturbo. Spesso ci troviamo davanti a quadri di traumi complessi, con vari gradi di dissociazione strutturale della personalità, nella quale un ruolo di primo piano è giocato proprio da una parte perfezionista, che tende a voler saturare ogni spazio.

Lavorare col perfezionismo non è affatto facile, perché rappresenta proprio la speranza di “salvezza” o “guarigione” della persona, espressa in una convinzione del tipo: “Quando sarò finalmente perfett*, allora potrò finalmente essere felice”. Come si fa a far accettare a una parte del genere, di mollare un po’ la presa? Non è facile comprendere fino in fondo il fatto che, proprio per essere felici, bisogna imparare ad accettare, o meglio dire, accogliere, anche le parti di sé ritenute “imperfette”.

Ci vuole tempo e perseveranza, ma si può fare, soprattutto attraverso la qualità della relazione terapeutica, che deve reggere agli inevitabili momenti di dissintonia, per costruire una graduale, ma solida, base sicura per l’esplorazione del Sé.

In tutto ciò, cerco di non dimenticarmi mai di empatizzare con l’autentico senso di terrore che le persone provano, pensando al loro disturbo. Il fatto che non vi sia danno organico non significa che la ferita non sia “reale”! Bisogna spostare piano piano il focus dal piano della realtà “oggettiva” a quello della “realtà soggettiva”; affrontare le ambivalenze rispetto al significato di guarire; quindi, considerare gli aspetti traumatici, sia pregressi (di solito, traumi relazionali misti ad eventi più specifici), sia legati al primo episodio di depersonalizzazione.

Anche se il fattore scatenante non è l’assunzione di droga, alcune persone ricordano perfettamente e con estremo disagio il “primo episodio” in cui si sono sentiti strani e alienati; mai trascurare la possibilità che il sintomo stesso abbia causato una forma di disturbo post-traumatico da stress, perché in tal caso andrebbe affrontato anch’esso in modo mirato.

Nel mio personale modo di lavorare, rientrano tutti gli “strumenti” che negli anni ho depositato nella mia personale “cassetta degli attrezzi”: le conoscenze riguardo ai processi dell’attaccamento e dell’intersoggettività, gli studi di psicotraumatologia, la terapia sensomotoria, talvolta anche l’EMDR.

Al fondo di tutto, comunque, ci sta la mia soggettività, che viene sempre implicata, volenti o nolenti, nell’incontro clinico; cerco di usarla per meglio sintonizzarmi sull’esperienza di chi ho di fronte, dosando l’autenticità e il coinvolgimento spontaneo disciplinato affinché la mia persona possa svolgere un ruolo di facilitatore del processo, e quanto meno possibile di ostacolo o sovrapposizione.

Non solo psicoterapia…

Se ho già detto (e stra-detto!) che non esiste una sola strada terapeutica, ora aggiungo che talvolta non basta la sola psicoterapia. Può essere molto utile l’integrazione dei colloqui psicologici individuali con altre forme di “cura”, come la farmacologia, ma anche attività extraterapeutiche, come percorsi di mindfulness, trauma-sensitive-yoga e artiterapie.

Negli ultimi anni ho potuto sperimentare la collaborazione con vari professionisti, sviluppando dei servizi dedicati al tema del trauma e della dissociazione (fra cui la derealizzazione) che si fondano proprio sul concetto di integrazione degli approcci.

Inoltre, trovo assai efficace l’unione fra percorsi individuali e almeno qualche livello di attività in gruppo. Nell’inverno 2023 ho finalmente potuto implementare un progetto di psicoterapia di gruppo per pazienti alle prese con la derealizzazione, un progetto che coltivavo da molto tempo e che si è declinato in una forma pilota, durata 6 incontri.

È stato davvero emozionante ed arricchente. Chi dubitava di riuscire a reggere il confronto sociale, ha invece fatto l’esperienza della gioia di sentirsi capiti e di riuscire a condividere contenuti significativi.

Devo dire che tutti i partecipanti ne hanno tratto vantaggio, su livelli differenti, sia chi aveva accumulato esperienza nella gestione del disturbo, sia chi era alle prime esperienze con esso.

Se vuoi, parliamone

Mi rendo conto che, per chi desidera un sollievo dal disagio della depersonalizzazione, la ricerca di informazioni non è mai esauriente. Ed è giusto che sia così… Ad ognuno, la “propria personale” depersonalizzazione! Spero che in questo articolo il lettore possa aver trovato qualche spunto di riflessione utile. Se interessati, sono assolutamente disponibile per una telefonata (o videochiamata) gratuita dove poterci conoscere, scambiare informazioni, rispondere ad eventuali quesiti e valutare, se richiesto, l’opportunità di un percorso. Mi trovate all’indirizzo email: info@centropsicologiavarese.it ed al numero di cellulare: +39 333 4529162

Inoltre… se avete delle storie da condividere, mandatele! Le ricevo sempre molto volentieri. Se sono la terapeuta che sono oggi, lo devo innanzitutto alle persone con cui ho lavorato, che hanno aperto i loro cuori, condiviso esperienze di vita e punti di vista davvero unici, aiutandomi a capire dove stavo “sbagliando” o di cosa c’era davvero necessità, momento per momento.

Dott.ssa Stefania Pozzi, psicologa-psicoterapeuta, PhD

Bibliografia:

- Bollas, C., & Molino, D. (1989). L’ombra dell’oggetto: psicoanalisi del conosciuto non pensato. Borla.

- Donnelly, K., & Neziroglu, F. (2016). Fuori da me. Superare il disturbo di depersonalizzazione. Edizioni Centro Studi Erickson.

- Fisher, J. (2017). Guarire la frammentazione del sé. Come integrare le parti di sé dissociate dal trauma.

- Ghezzani, N. (2018). La vita è un sogno: derealizzazione, depersonalizzazione e attacchi di panico. FrancoAngeli.

- Hewitt, P. L., Flett, G. L., & Mikail, S. F. (2020). Perfezionismo. Un approccio relazionale alla comprensione, alla valutazione e al trattamento. Giovanni Fioriti.

- Lichtenberg, J. D. (2008). Mestiere e ispirazione: guida alle psicoterapie esplorative. Raffaello Cortina.

- Ogden, P., & Fisher, J. (2016). Psicoterapia sensomotoria. Interventi per il trauma e l’attaccamento. Trad. ed ediz. it. a cura di Giovanni Tagliavini, Laura Bartocetti, Paola Bertulli & Maria Paola Boldrini. Illustrazioni di Deborah Del Hierro & Anthony Del Hierro. Milano: Raffaello Cortina.

- Sierra, M. (2011). La depersonalizzazione: una nuova prospettiva. Astrolabio.

- Steele, K., Boon, S., Van der Hart, O., & Tagliavini, G. (2017). La cura della dissociazione traumatica: un approccio pratico e integrativo. Mimesis.

- Yalom, I. D., & Leszcz, M. (2014). Teoria e pratica della psicoterapia di gruppo. Bollati Boringhieri.